科研进展

-

燕山地区中元古代高于庄化石群的年代学研究获得新进展近年来,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员及其领导的“地球-生命系统早期演化”研究团队报道和研究了燕山地区中元古代高于庄化石群。该化石群包含至少4种类型的宏体多细胞真核生物,最大个体高度达30厘米以上,是窥探地球复杂生物早期演化的宝贵窗口。为深入开展高于庄化石群的研究,该研究团队博士陈凯在含有该化石群的地层层位附近发现一层火山凝灰岩,并对其中的锆石进行了精确的二次离子质谱铀铅(SIMSU-Pb)定年分析,获得1588.8±6.5Ma的新年龄数据,为高于庄化石群提供了直接且精确的年龄约束,相关成果最近在国际学术期刊《地质杂志》(GeologicalMagazine)上发表。此前,学界对高于庄化石群的年龄估计依赖于远离化石发现地点的北京延庆和天津蓟州地区高于庄组所获得的年代学数据。然而,在化石主要产出地河北迁西地区,一直缺乏直接的年代学及相关研究。针对这一问题,研究团队在迁西地区高于庄组发掘化石期间,在化石层位的上方约11米处新发现了一层适合进行年代学研究的火山凝灰岩(图1)。利用先进的SIMSU-Pb锆石定年技术,团队对分离出的锆石晶体进行了精确的年龄测定。尽管这些锆石晶体经历了近期的铅损失,但其207Pb/206Pb体系得以保持,从而提供了一致的年龄数据——1588.8±6.5Ma(图2)。这一新的SIMSU-Pb年龄数据不仅为高庄化石群提供了直接的年龄约束,而且还为建立高于庄组地层对比框架和在燕山山脉不同地区寻找新的化石层位以及相关古环境研究提供重要了基础信息。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院南京地质古生物研究所的资助。论文相关信息:K.Chen,C.Yang,L.Miao,F.Zhao,andM.Zhu*,“NewSIMSU–PbzirconageonthemacroscopicmulticellulareukaryotesfromtheearlyMesoproterozoicGaoyuzhuangFormation,NorthChina,” GeologicalMagazine,vol.161,p.e2,2024.doi:10.1017/S0016756824000220图1 凝灰岩样品的产地与层位图2 凝灰岩中的锆石与SIMSU-Pb年龄272024-11

-

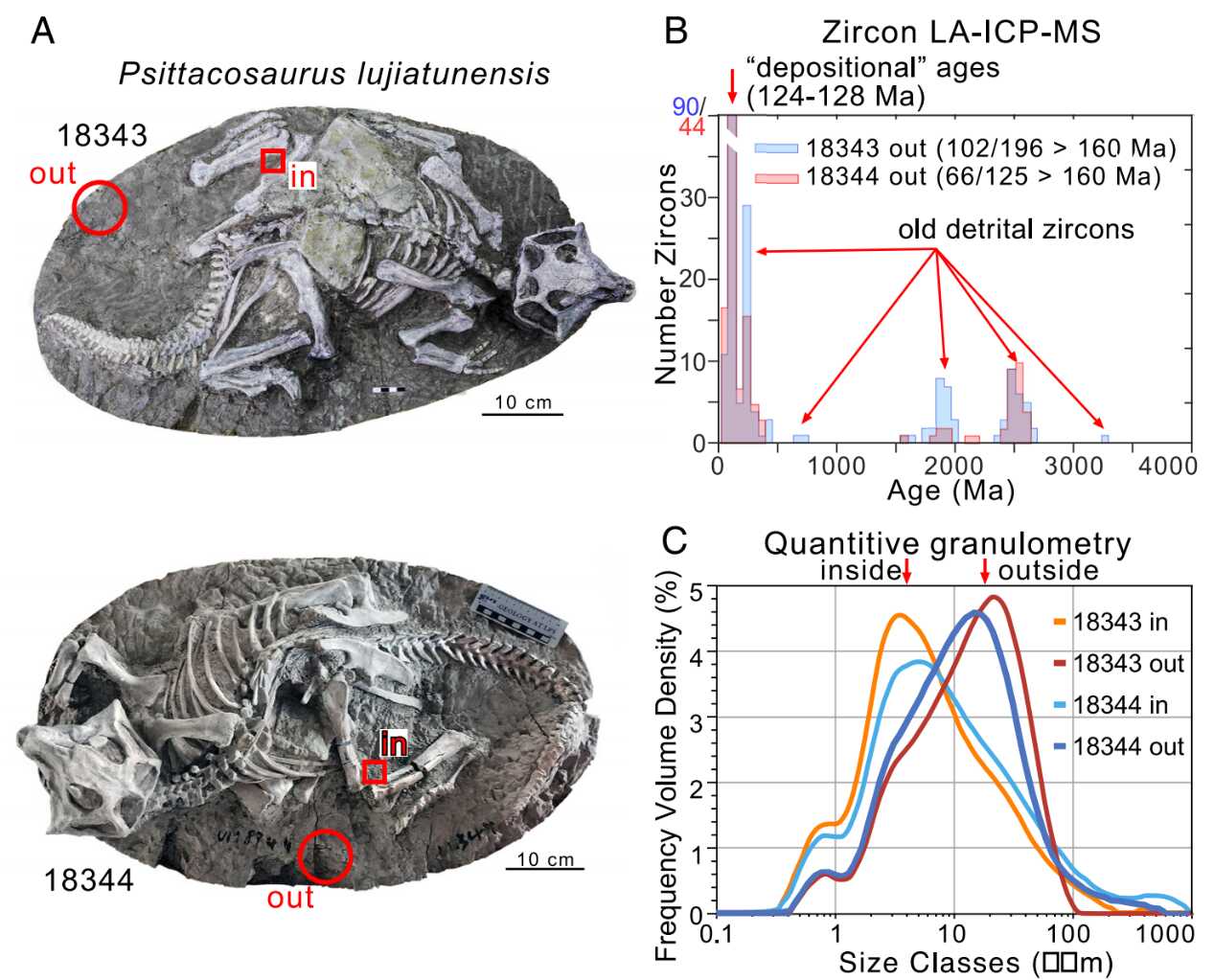

高精度年代学和沉积学揭示白垩纪热河生物群化石特异埋藏原因中国东北地区早白垩世义县组保存了令人惊叹的特异埋藏化石,这为了解白垩纪陆地生态系统的演化提供了独一无二的证据。这里的化石一部分保存在层状湖相地层中,呈扁平状,保存了良好的软组织,包括羽毛和颜色等;另一部分是保存在块状和较粗粒河流相地层中的三维骨骼化石,呈生前姿势。这些化石的沉积特征、绝对年龄以及化石特异埋藏原因,已争论近半个世纪。近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员沙金庚(退休)、副研究员房亚男与美国哥伦比亚大学、中国科学院古脊椎动物和古人类研究所、南非金山大学等单位学者合作,对辽西义县组露头和岩心进行了高精度的锆石U-Pb年代学、地层学和沉积学研究。结果表明义县组特异埋藏化石是早白垩世大陆生态系统中正常生死现象的短暂快照。相关研究成果于2024年11月5日在线发表于《美国科学院院报》(PNAS)上。本研究取得的主要成果如下:1、义县组陆家屯段三维恐龙化石保存层与尖山沟段湖相地层非同期异相。长期以来,辽西保存有三维骨骼化石的陆家屯段地层被认为是保存有扁平状化石组合的尖山沟段深湖相地层的同期异相地层。研究团队在辽西四合屯-黄半吉沟地区获得的包含完整的义县组下段地层的黄半吉沟1号井岩心是检验这个假说的关键。研究团队对黄半吉沟1号井和相应的野外露头进行了详细的地层学研究,并系统采集了其中的火山碎屑岩和火山灰,进行了高精度的锆石U-Pb化学溶蚀电离质谱法(CA-ID-TIMS)定年,其结果显示尖山沟段深湖相地层覆盖于陆家屯段河流相地层之上,四合屯-黄半吉沟地区的下义县组地层持续时间不超过~9.3万年。2、尖山沟段深湖相地层仅与两个岁差周期一致,与偏心率无关。本研究显示尖山沟段沉积时间非常短,不超过~9.3万年,对应沉积速率不低于~136.7cm/kyr。这比之前估计的沉积速率高一到两个数量级。尖山沟段两层主要的富含化石层(安家沟层和横道子层)对应湖水最深时,常年具有化学分层。最新的年龄模型和时间序列分析发现,这两层化石丰富层可能对应于岁差调制的气候最湿润期。除万年级的轨道周期外,超高的沉积速率也使得尖山沟段保存了千年级别的亚轨道周期或太阳活动周期。3、三维恐龙骨骼化石始于突然的洞穴坍塌而非火山灾难。陆家屯段恐龙动物化石呈现睡眠或其它正常生活行为(如捕食)姿势,巢穴中众多的幼体聚集及它们柔和的睡眠姿势和缺乏滚动、挤压和骨折等证据否认了它们死于强烈的火山泥流,而是埋藏于洞穴坍塌:(1)洞穴筛网。洞穴本身很难保存,但是坍塌的洞穴墙壁类似筛子,将细粒的沉积物过滤到被埋藏的动物身上。研究团队对骨骼化石的基质和外围的沉积物分别进行了激光粒度分析,结果与“洞穴筛网”一致,化石外围的沉积物粒度是化石基质粒度的三到六倍粗。(2)陆家屯段动物化石解剖学特征与挖掘行为一致。陆家屯段化石,如Psittacosaurus身体矮壮,前肢肱骨强健且具有较大的肌肉附着嵴,桡骨和尺骨也同样强健,手指短而肥大,后肢相对较短但灵活性极强。这些特征曾被认为反应半水生习性,但它们与挖掘行为更为一致。(3)岩相学和碎屑锆石显示陆家屯段为冲积或河流相沉积。岩相学和碎屑锆石U-Pb定年表明陆家屯段沉积物经过成土改造,混合有远距离运输的岩屑颗粒、再循环的骨骼碎片和近端火山物质。物源不仅来源于同沉积期的火山物质,还来源于周边显生宙和前寒武纪物源区。这些特征表明陆家屯段为冲积或河流相沉积。本研究得到了国家自然科学基金、中国地质科学院和中国地层委员会的支持。论文相关信息:MacLennan,S.A.,Sha,J.,Olsen,P.E.,Kinney,S.T.,Chang,C.,Fang,Y.,Liu,J.,Slibeck,B.B.,Chen,E.,Schoene,B.,2024.Extremelyrapid,yetnoncatastrophic,preservationoftheflattened-featheredand3DdinosaursoftheEarlyCretaceousofChina,Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.121(47)e2322875121,https://doi.org/10.1073/pnas.2322875121(2024).图1岩心和露头的地理位置图2义县组化石产出单元关系的时空限制和假说(A)两个假说的图解(B)CA-ID-TIMS锆石年龄,贝叶斯马尔可夫链蒙特卡洛喷发年龄和地层年龄模型及岩心1的地层柱状图图3鹦鹉嘴龙(Psittacosaurus)锆石U-Pb激光剥蚀(LA-ICP-MS)和定量衍射粒度测量数据(A)鹦鹉嘴龙陆家屯种标本IVPP18343和IVPP18344(B)来自两个恐龙标本(B中的外)的基质远端的锆石年代直方图(C)来自A中的两个鹦鹉嘴龙标本的定量扩散粒度测量数据272024-11

-

NanoSIMS技术揭示黄铁矿颗粒原位硫同位素组成的极端不均一性黄铁矿是地壳中分布最广泛的硫化物,通常出现在富含有机质和缺氧的沉积环境中,如现代湖泊、沼泽、海洋沉积物,或黑色页岩、煤层等富含有机质的沉积岩中。沉积型黄铁矿是重要的地质和环境指示矿物,也可以作为油气源岩识别的标志。在非常规油气勘探中,黄铁矿的存在不仅为页岩油气提供储集空间,且其高脆性特征有助于裂缝的产生和扩展,提升储层的可压裂性和渗透性,从而优化储层改造效果、提高产量。特别是草莓状黄铁矿具有较大的比表面积和孔隙体积,为页岩油气提供可观的储集空间。2021年,时任中国科学院南京地质古生物研究所副研究员王伟及其硕士研究生胡永亮曾对华南埃迪卡拉系蓝田岩芯样品中的不同形态黄铁矿进行详细的岩石矿物学与原位硫同位素组成分析,初步揭示埃迪卡拉纪沉积型黄铁矿复杂的成岩过程及其古环境意义。近期,为进一步揭示黄铁矿单颗粒生长环境的复杂性及水环境中硫同位素分馏体系的多变性,博士研究生胡永亮在研究员王伟的指导下,应用扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDS)、拉曼光谱和纳米离子探针(NanoSIMS)技术,分析蓝田岩芯不同层位自形/半自形黄铁矿颗粒的晶体结构特征、元素和矿物组成特征、以及原位硫同位素组成特征。研究结果表明微米尺度下单个自形/半自形黄铁矿颗粒内存在极端的硫同位素组成差异,强调黄铁矿生长过程中微环境的快速变化和不同硫来源的复杂混合机制。该研究成果在线发表于国际期刊《海洋和石油地质》(MarineandPetroleumGeology)。研究取得的主要认识如下:1)研究显示结构均一的黄铁矿颗粒的原位硫同位素组成具极端不均一性。研究所选自形/半自形黄铁矿颗粒在岩芯样品中随机分布或平行层面呈条带状分布。与具明显不同生长期次的环带结构黄铁矿不同,所选黄铁矿颗粒在扫描电镜下呈现较为均一的结构特征,且被粘土矿物或自生方解石包裹,表明其主要形成于水岩界面下方的沉积物孔隙水中。NanoSIMS分析揭示了微米尺度下单个自形/半自形黄铁矿颗粒内显著的δ34Spy值差异,最大差值可达69.3‰,且不同黄铁矿颗粒具有显著差异的δ34Spy值变化范围。2)研究认为黄铁矿颗粒内硫同位素值的极端不均一性应与黄铁矿形成模式密切相关。结构均一的自形/半自形黄铁矿颗粒由多个成核点快速沉淀形成,不同成核点混合复杂来源的硫同位素信号,包括硫酸盐向下扩散原位还原形成富34S同位素信号,硫化氢向下扩散带来富32S的同位素信号,或硫酸盐−甲烷转换带硫酸盐驱动的甲烷厌氧氧化生成富34S同位素信号。不同黄铁矿颗粒显著差异的δ34Spy值变化范围归因于沉积深度和埋藏速率不同。沉积深度浅,沉积速率低,孔隙水环境相对稳定,导致形成的黄铁矿δ34Spy值偏负且变化范围小;沉积深度浅,沉积速率高,孔隙水环境波动,形成极度不均一的δ34Spy值;沉积深度的增加,沉积速率增高,孔隙水环境逐渐封闭,形成的黄铁矿表现出偏正且变化范围较大的δ34Spy值。复杂的硫元素来源以及沉积环境的差异可能是导致黄铁矿颗粒内极度不均一硫同位素组成的主要原因。3)元素或矿物组成差异对黄铁矿颗粒硫同位素组成不均一性影响有限。EDS分析表明所研究单个自形/半自形黄铁矿颗粒的S/Fe原子比显著高于理论值2.0,可能是微量元素(如Ni、Co)置换黄铁矿晶格中的Fe元素导致。δ34Spy值与黄铁矿S/Fe原子比略呈正相关性,拉曼光谱分析表明黄铁矿颗粒内可能存在磁黄铁矿,其出现点位具有较低的S/Fe原子比和δ34Spy值。然而,黄铁矿与磁黄铁矿转化过程中同位素分馏程度较小,因此磁黄铁矿的存在对黄铁矿颗粒内显著δ34S值差异影响有限。该研究掲示,微米尺度下,均一结构黄铁矿单颗粒硫同位素组成的极端不均一性,认为其反映黄铁矿单颗粒生长过程中,微环境的动态变化和不同硫源的复杂混合过程,为探讨埃迪卡拉纪古海洋氧化还原状态演变提供新的研究视角。本项研究得到国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金的共同资助。相关论文信息:YongliangHu,WeiWang*,XianyeZhao,ChengguoGuan,ChuanmingZhou,ChenranSong,HongyiShi,YunpengSun,ZheChen,XunlaiYuan,2025.ExtremesulfurisotopeheterogeneityinindividualEdiacaranpyritegrainsrevealedbyNanoSIMSanalysis.MarineandPetroleumGeology,171,1−14.https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2024.107201.WeiWang*,YongliangHu,A.D.Muscente,HuanCui,ChengguoGuan,JialongHao,ChuanmingZhou*,2021.RevisitingEdiacaransulfurisotopechemostratigraphywithinsituNanoSIMSanalysisofsedimentarypyrite.Geology,49,611−616.https://doi.org/10.1130/G48262.1.图1样品LTS01、LTS02中黄铁矿的形态特征和矿物学特征图2埃迪卡拉系蓝田组自形/半自形黄铁矿及其原位微区硫同位素组成特征图3埃迪卡拉系蓝田组自形/半自形黄铁矿生长模式262024-11

-

新方法揭开中生代灭绝植物-异木属化石的系统学关系之谜木化石是理解地球历史上陆地植被组成和发展的关键依据之一。在被子植物繁盛之前的中生代时期,各类裸子植物主导着地球上的森林生态系统,包括本内苏铁类、苏铁类、银杏类以及松柏类等。其中,有一类已灭绝的裸子植物---异木属(Xenoxylon),是这些类群中化石的重要成员。该属是由德国学者高腾(Gothan)于1905年建立,至今已有近一百二十年的历史。然而,它究竟属于哪一种裸子植物,一直是困扰古植物学界的一个谜团。因此探明它的系统分类位置,历来备受古植物学家的关注。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王永栋、德国森肯堡研究院博士后谢奥伟、捷克科学院植物研究所博士ShookLingLow、沈阳师范大学古生物学院教授田宁和德国森肯堡研究院教授DieterUhl合作,通过对异木属的系统发育分析,首创性地将基因信息、木材解剖构造和生物分子特征三类数据进行整合,提出该属与现生松柏类的罗汉松科(Podocarpaceae)具有密切的系统学亲缘关系的观点,为解决异木属化石的系统分类这一谜团提供最新的科学证据。该成果发表于国际学术期刊《系统学与演化杂志》(JournalofSystematicsandEvolution)。异木属化石在解剖构造上,以次生木质部具有强烈压扁的管胞径壁纹孔和窗格型交叉场纹孔为特征(图1)。在全球范围内广泛分布于劳亚大陆,已有22种异木属化石被描述和命名。为了解决其系统分类属性,研究团队开展多学科创新研究。采用异木属与五类现生松柏植物的三组整合数据,包括基因特征、木材解剖构造及生物分子组成特征(如生物标志物),涉及南洋杉科(Araucariaceae)、柏科(Cupressaceae)、松科(Pinaceae)、罗汉松科(Podocarpaceae)及金松科(Sciadopityaceae)。针对化石异木属无法获取基因信息的情况,科研人员采取了灭绝类群与现代类群亲缘关系研究中较为常见的缺失数据处理方法。对所有数据经过系统发育的TNT(TreeAnalysisusingNewTechnology)最大简约法分析处理,在结合基因和解剖学特征的数据中,异木属表现为南洋杉科的基部成员。科研人员再结合基因和生物分子特征的数据集中发现,异木属与罗汉松科更为接近。结合以上三种特征信息,最终结果表明,异木属与现生罗汉松科之间的亲缘关系最近(图2)。这一成果填补了关于异木属这一灭绝植物类群系统分类位置的认知空白,也为更好了解现生罗汉松科的演化提供了新思路和新证据。本项研究得到中国国家自然科学基金、中国科学院B类战略先导项目及古生物学和地层学国家重点实验室基金项目联合资助,成果开源发表基金由ProjektDEAL提供。论文信息:XieA.*,LowS.L.,WangY.*,TianN.,UhlD.,2024.NovelphylogeneticanalysisoftheMesozoiccommongymnospermXenoxylonGothanrevealscloseaffinitywithextantPodocarpaceae(Coniferales).JournalofSystematicsandEvolution.https://doi.org/10.1111/jse.13132图1.异木属的解剖学特征,示管胞径壁纹孔和交叉场纹孔特征。A–C,喀左异木(XenoxylonkazuoenseXie,Wang,TianetD.Uhl),产自于辽西下白垩统九佛堂组。D–F,犹他异木(XenoxylonutahenseXieetGee),产自于美国西部犹他州上侏罗统莫里森组(MorrisonFormation)。G–I,广元异木(XenoxylonguangyuanenseTian,WangetPhilippe),产自于四川北部上三叠统须家河组。图2.结合基因信息、木材解剖构造和生物分子特征数据分析所得到的系统发育树,显示异木属与罗汉松科的系统亲缘关系更为接近。252024-11

-

晚奥陶世大灭绝后腕足动物古生态与古地理研究取得系列进展晚奥陶世大灭绝事件(LateOrdovicianMassExtinction,LOME)后,已有的研究一般认为此时环境相对单调,全球分布的Hirnantia腕足动物群在纬度和经度上都表现出同质性,且生态多样性低。近年来,科研人员识别到在该事件的两幕之后相继发育两套完全不同的腕足动物群,分别是Hirnantia动物群以及其后的Edgewood-Cathay动物群。但是,关于两套动物群的古生态与古地理的异质性探索一直相对有限。相关问题对理解LOME的生态及古地理效应非常关键。此外,LOME之后复苏与再辐射期间古生物地理变化也有助于了解该次生物事件的复杂效应。近期中国科学院南京地质古生物研究所研究员黄冰,中国科学院院士、南京古生物所研究员戎嘉余,硕士研究生石开彦与美英等国科研人员合作,对上述问题展开系列研究,并取得如下成果。(1)华南Hirnantia动物群的古生态地理的异质性。科研人员利用积累了半个多世纪的来自华南该动物群的多样性和丰度数据,首次揭示Hirnantia动物群的古生态地理分布格局。华南Hirnantia动物群的分布被分为三个区域:深水区、较浅水区和极浅水区。这些区域间底栖生物群落的明显差异揭示了多样化的环境,大致呈现出向西变浅,以及向北和东南方向延伸变深的趋势。科研人员对8个来自相同底栖组合的采样进行的物种丰度模型分析,结果显示,尽管它们所属环境和地理位置接近,但最佳拟合的模型各不相同,表明生态竞争或区域隔离的存在。最终,该研究认为华南Hirnantia动物群的古生态地理分布主要受到华夏古陆的扩张和黔中隆起的影响,这导致了华南Hirnantia动物群在LOME两幕间的异质性繁荣(HuangandRong,2024)。(2)挪威Edgewood-Cathay动物群的异质性。挪威Oslo地区非常独特,其赫南特早期腕足动物群之后出现了一套较深水的动物群。该研究明显区分了赫南特早期动物群和Edgewood-Cathay动物群,并发现后者尤其具有异质性,认为最有可能是由于LOME第二幕后缺氧的水体阻碍了Edgewood-Cathay动物群的横向扩散(Baarli,HuangandJohnson,2024)。(3)华南LOME后复苏腕足动物群落演替的启示。科研人员基于云南东北部镇雄地区湾子剖面牛场组(鲁丹晚期,基于系统的笔石分带意见)的腕足动物群的系统采集、鉴定及分析,发现其组成与Edgewood-Cathay动物群相比存在明显差异,并更具典型志留纪特征,特别是该动物群中极具特色的大型五房贝类Sinostricklandiella是目前华南最早出现的记录,表明这一支系在华南地区早期就开始了多样化。该群落更替指示的环境变化暗示出该时期全球海侵和区域性黔中隆起之间达到了平衡,为腕足动物的恢复提供了稳定的环境(Huangetal.,2024)。(4)全球腕足动物在LOME后复苏与再辐射期古生物地理与多样性演变的耦合性。长期以来,关于LOME导致的古生物地理分布与生物多样性动态之间的相互作用仍然未知。该研究从古生物学数据库(PBDB)中提取了LOME前后五个时期的腕足动物出现数据,经Fossilbrush处理,等经纬度划分古地理单元,应用SQS多样性分析及bootstrap重采样等方法,对LOME前后腕足动物的古生物地理连通性(biogeographicconnectedness,BC)进行了研究。最终表明,与广布分子相比,地方性分子对LOME及其后的复苏与再辐射过程更为敏感。两类分子古地理分布变化与SQS多样性波动之间存在一定程度的耦合性。腕足动物在前后生物多样性变化和古生物地理连通性变化趋势表现出时间对称性,然而,对称轴并非预期的灭绝峰值,而是灭绝后的残存期。上述这些认识表明,造成的生态损失相对有限,因而也展示出了复杂的灭绝后效应。本次研究得到国家自然科学基金和国家重点研发计划的支持。成果已于近日正式发表在《古生物学》(Palaeontology)、《古地理学、古气候学、古生态学》(Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology)、《古生物学杂志》(JournalofPaleontology)等期刊。论文相关信息:HuangB.,RongJ.Y.,2024.Heterogeneouspalaeo-ecogeographyofbrachiopodsduringthe LateOrdovicianmassextinctioninSouthChina.Palaeontology, Vol.67,e12728.https://doi.org/10.1111/pala.12728.ShiK.Y.,HuangB.,2024.IstheresynchronicitybetweenbrachiopoddiversitychangesandpalaeobiogeographicalshiftsacrosstheLateOrdovicianmassextinction?Palaeontology,Vol.67,e12730. https://doi.org/10.1111/pala.12730.BaarliB.G.,HuangB.,JohnsonM.E.,2024.Thedeep-water,high-diversityEdgewood-CathaybrachiopodFaunaanditsHirnantiancounterpart.Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology642,112153. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112153.HuangB.,CandelaY.,ShiK.Y.,RongJ.Y.,2024.Anewpost-LOME(LateOrdovicianMassExtinction)recoverybrachiopodfaunafromSouthChina.JournalofPaleontology,Vol.98:366-377.https://doi.org/10.1017/jpa.2024.14.图1华南赫南特期Hirnantia动物群的古生态地理分布格局(HuangandRong,2024) 图2,华南具有相同底栖组合环境的Hirnantia动物群丰度模型分析(HuangandRong,2024) 图3.挪威Oslo地区及全球代表性赫南特期腕足动物群的网络分析(Baarli,HuangandJohnson,2024)图4.云南镇雄湾子剖面地层柱状图,及笔石与腕足动物的延限图(Huangetal.,2024) 图5.全球腕足动物广布分子与地方性分子在LOME后,多样性与起源灭绝率的差异性反应(ShiandHuang,2024)图6.全球腕足动物在LOME前后的古地理分布及古生物地理连通性变化(右上)(ShiandHuang,2024)302024-10

-

蕈树科枫香型(落叶)与蕈树型(常绿)花粉鉴别的新评估与挑战蕈树科由枫香树属(Liquidambar)的15个种组成。传统分类将热带常绿的种类归为蕈树属,温带落叶树的种类归为枫香树属,它们在形态、地理分布范围和生态习性上存在一定的差异。作为木本植物群落,其化石花粉被广泛应用于古植被与古气候重建。但是,蕈树属与枫香树属花粉的传统区分方法存在不确定,需要通过增加标本种类、数量以及取自不同地理居群的更多代表性种类的补充研究来评估。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员毛礼米课题组与中国科学院植物研究所赖阳均博士报道了蕈树科花粉形态再研究结果(Zhangetal.,2024),该研究分析与讨论了蕈树科花粉归类标准的可行性及存在的问题。研究成果在线发表于《古植物与孢粉学论评》(ReviewofPalaeobotanyandPalynology)。该研究利用高分辨率的光镜与电镜图像集,提取了蕈树科花粉粒几何形态的多种变量,根据多元统计方法,发现蕈树科类型的各种花粉形态特征变量高度重合而无法有效地区分为枫香型(落叶)与蕈树型(常绿),因此,以人类视觉与简单测量来区分并不可靠。另外,通过机器学习方法,发现光镜图像的形态数据模型表现出一定的准确度,其中花粉壁厚度的贡献较大,但经挖掘模型并没有提供可区分的“诀窍”。本次研究认为,化石花粉分析人员在形态鉴别特征尚未明确时应保持谨慎,而非把鉴定的权柄交由“机器人”。其次,在鉴定与归类蕈树科化石花粉时,建议严谨地使用“蕈树科花粉”来统称,并非人为区分为“枫香型”与“蕈树型”两个花粉类型。本项研究得到了古生物学与油气地层应用重点实验室(现代古生物学和地层学国家重点实验室)自主研究课题与国家自然科学基金的资助。论文相关信息:ZhangSJ,MaoLM,LaiYJ.2024.ReevaluationofpollendifferentiationinAltingiaceae:Challengesindistinguishingdeciduous(Liquidambar)andevergreen(Altingia)typesusingmultivariatestatisticsandmachinelearning.https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2024.105209.图1.蕈树科全球地理分布与研究标本原产地(数据来自中国国家标本资源平台与PlantsoftheWorldOnline)图2.蕈树科花粉的几何形态变量的提取与测量方法(Zhangetal.,2024)图3.蕈树科花粉的主要几何形态变量的数量对比及主成分分析结果(Zhangetal.,2024)图4.基于光镜与电镜图像形态数据的随机森林模型混淆矩阵(Zhangetal.,2024)272024-10

-

古蝉形态空间和空气动力学分析揭示中生代的“飞行竞赛”飞行是动物界极具创新性的运动方式,为飞行动物提供了诸多生存优势,极大地扩展了它们的生存空间和生态位。迄今,仅有昆虫、翼龙、鸟类和蝙蝠这四类动物演化出主动飞行能力。其中,昆虫是最早掌握飞行能力的动物,并且演化出了多样性极高的飞行策略和相应的生态适应。然而,重建灭绝昆虫的飞行能力非常困难,因此,我们对昆虫飞行能力的演化历史了解非常有限。古蝉总科(半翅目)是中生代的代表性树栖昆虫,翅展最长可达15厘米,生存时限从二叠纪晚期到白垩纪晚期(距今约2.6至1亿年)。古蝉和现生蝉类的亲缘关系较近,具有相似的形态特征和飞行机制。它们在中生代非常繁盛,保存了大量的化石记录,因此是探究昆虫飞行能力演化的理想类群。2010年,中国科学院南京地质古生物研究所博士王博和研究员张海春在检视德国晚侏罗世索伦霍芬古蝉后,发现在侏罗纪最晚期,古蝉类群存在一个明显的演替事件。晚期古蝉类群可能进化出更强的飞行能力,其潜在演化驱动因素为新兴空中捕食者的捕食压力,并据此提出了“飞行竞赛”假说。该假说虽被广泛引用,但一直缺少严格的定量验证。近日,中国科学院南京地质古生物研究所博士许春鹏、研究员王博和研究员张海春,与临沂大学地质与古生物研究所教授陈军、荷兰瓦赫宁根大学实验动物系教授MuijresFlorian、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士余逸伦等合作,以古蝉为研究对象开展了综合的研究工作,相关研究成果于2024年10月26日在线发表于《科学进展》(ScienceAdvances)上。研究团队建立了古蝉的综合形态特征数据库,在此基础上构建了古蝉类的首个系统发育关系,并综合贝叶斯支端定年分析、谱系形态空间分析、形态歧义度分析和几何形态度量分析等方法,重建了其宏演化历史。此外,本研究构建了古蝉的空气动力学模型,据此定量评估了其飞行性能,阐明了该昆虫类群的飞行能力演化史。研究结果揭示了鸟类早期辐射事件对昆虫演化的影响,为中生代的“飞行竞赛”假说提供有力证据,并为探究捕食者与被捕食者间的协同演化提供了一个经典例子。此外,该成果为定量计算灭绝昆虫的飞行能力提供了新思路和新方法。本研究取得的主要成果如下:1. 系统发育分析揭示古蝉的类群演替事件。研究团队检视了全球范围内所有代表性的古蝉化石,综合利用最大简约法和贝叶斯法重建了古蝉总科的系统发育关系,并识别出了并系的早期古蝉和单系的晚期古蝉两个类群。早期古蝉具有近似椭圆形的前翅、相对较大的后翅以及较小的中胸;晚期古蝉则具有近似三角形的前翅、相对较小的后翅以及较大的中胸。研究结果进一步揭示了侏罗纪—白垩纪之交的古蝉类群演替事件:原本占据主导地位的早期古蝉开始衰落,同时晚期古蝉开始崛起。2. 综合形态空间分析揭示古蝉的表型宏演化史。在重新校验全球古蝉化石的基础上,提取了综合的形态学数据(包括前翅翅脉结构的离散型数据和前翅翅形的连续型数据),建立了古蝉化石的形态特征数据库,基于翅脉结构开展了主坐标轴分析和非度量多维尺度分析。结果表明,古蝉从早期到晚期的演替过程中发生了明显的形态空间迁移,并伴随形态歧义度的显著下降。翅形主成分分析表明,演替过程中也伴随着明显的翅形演化:由早期古蝉的近似椭圆形向晚期古蝉的近似三角形演变。总之,综合各类形态空间分析结果表明,古蝉在这次类群演替事件中发生了明显的表型演化。3. 构建空气动力学模型并重建古蝉的飞行能力演化史。本研究构建了古蝉的空气动力学模型以计算其飞行能力的演化。对古蝉开展了全面的形态度量工作,测量了包括前翅翅长、前翅弦长、前翅面积、胸部长度和宽度等在内的各项形态学数据。基于上述测量数据,分别计算了翅载荷、翅展弦比和飞行肌肉占比三项参数,并定量评估了该类群的飞行能力。结果表明,相比早期古蝉,晚期古蝉的翅载荷提高了92%,其飞行速度有39%的提升;飞行肌肉占比提高了19%,显示其飞行灵活度和飞行速度的提高;前翅展弦比提高了15%,进一步证明晚期古蝉具有更快的飞行速度和更高的飞行效率。空气动力学研究显示在该演替事件中,古蝉发生了显著的形态学演化,促使其飞行能力得到显著提升,包括更快的飞行速度、更高的灵活度以及更高的飞行效率。4. 为中生代的“飞行竞赛”假说提供证据。在晚侏罗世到早白垩世之间,早期鸟类经历了显著的辐射事件,并迅速占据了森林中的生态位。早期的鸟类多为食虫性,而体型硕大的古蝉是其理想的食物来源。本研究发现侏罗纪—白垩纪之交的古蝉类群演替事件,在时间上与早期鸟类的大辐射相吻合。因此,早期鸟类的繁盛很可能对古蝉的演化产生了定向选择压力,促进了古蝉的类群演替,导致了早期古蝉的衰落以及飞行能力更强的晚期古蝉的崛起。这一结果也为鸟类引起的中生代“飞行竞赛”假说提供了有力证据。鸟类这一新兴飞行动物的起源和辐射,很可能对已有的飞行生物(昆虫和翼龙)产生严重的影响,引发了一场中生代的“飞行竞赛”。在早期鸟类的辐射过程中,翼龙也发生了明显的演化事件:由体型较小、食虫为主的基干类群,逐渐演替为体型较大、食性多样化的翼手龙类。作为潜在的竞争者,鸟类的繁盛可能促进了翼龙的类群演替。此外,作为捕食者,早期鸟类的辐射事件也给昆虫带来了新的捕食压力,例如蜻蜓目的演替事件:间翅亚目主导转变为差翅亚目和均翅亚目主导,并且演化出复杂的翅斑以及更高效的产卵结构。总之,中生代的“飞行竞赛”极大影响了翼龙和昆虫的演化,从而重塑了中生代晚期的空中生态系统。该研究由中国科学院南京地质古生物研究所、临沂大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、德国耶拿大学、荷兰瓦赫宁根大学、美国自然历史博物馆以及英国自然历史博物馆的研究团队共同完成。研究得到国家自然科学基金委、山东省自然科学基金委和德国洪堡学者基金会的资助。南京古生物所画师杨定华为该成果绘制复原图。论文相关信息:XuChunpeng,ChenJun,MuijresF.T.,YuYilun,JarzembowskiE.A.,ZhangHaichun,WangBo(2024). EnhancedflightperformanceandadaptiveevolutionofMesozoicgiantcicadas.ScienceAdvances. https://doi.org/10.1126/sciadv.adr2201.WangBo,ZhangHaichun,Wappler,T.,&Rust,J.(2010). Palaeontinidae(Insecta:Hemiptera:Cicadomorpha)fromtheUpperJurassicSolnhofenLimestoneofGermanyandtheirphylogeneticsignificance.GeologicalMagazine,147(4),570–580. https://doi.org/10.1017/S001675680999089.图1:早期古蝉(A–D)和晚期古蝉(E–H)。图2:古蝉总科的系统发育关系(A)和形态空间演化(B)。图3:古蝉总科前翅翅脉结构的形态空间分析(A–B)、物种多样性统计(C)和形态歧义度计算(D)。图4:古蝉总科前翅翅形的形态空间分析(A–B)和飞行能力计算(C–D)。图5:中生代鸟类与古蝉之间“飞行竞赛”的生态复原图。252024-10

-

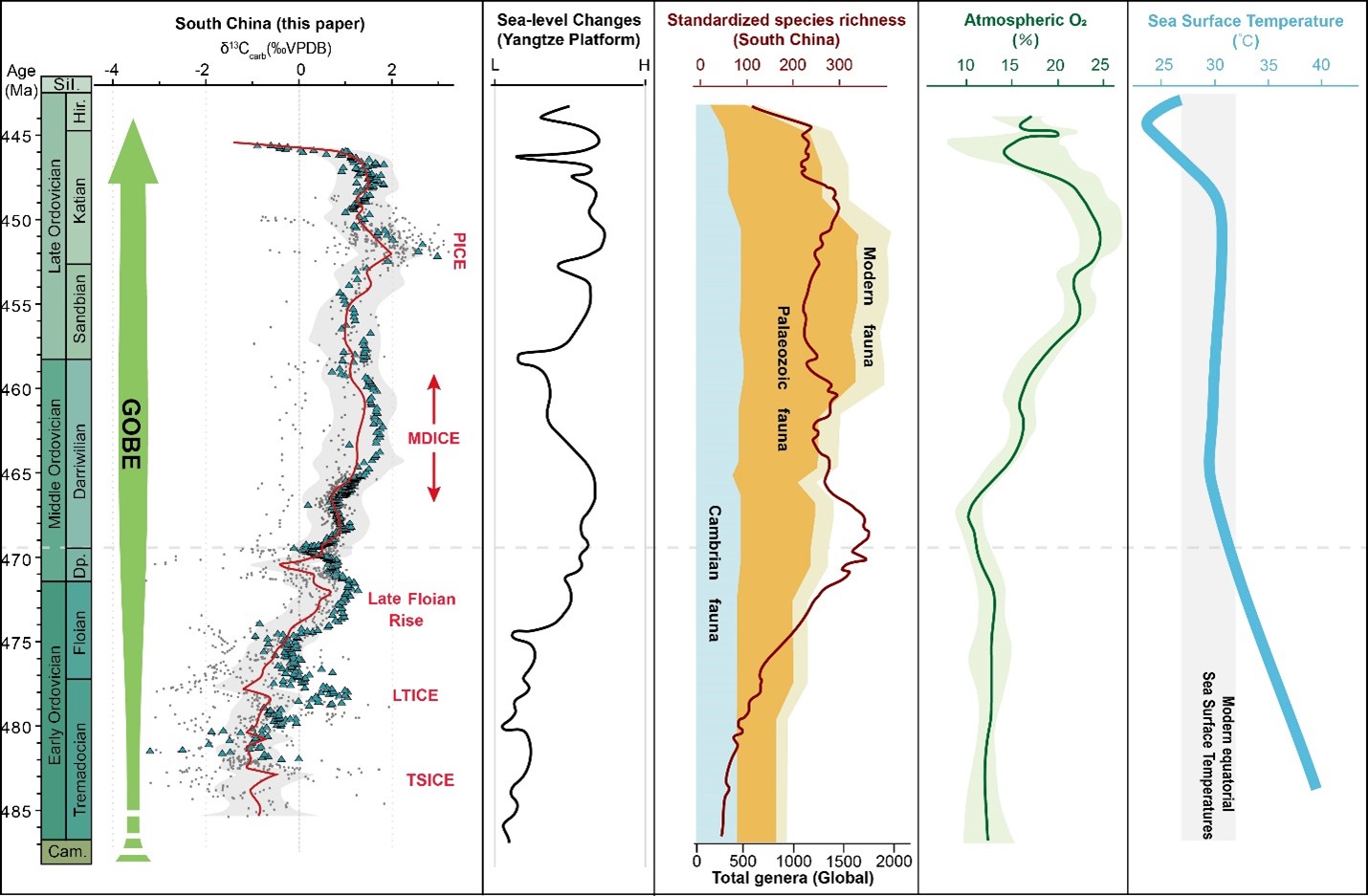

华南奥陶系高精度综合地层研究新进展近年来,在奥陶纪综合地层学研究中,碳同位素地层学已作为生物地层学的重要补充和验证方法,并在高精度划分对比地层、识别地层间断等方面发挥了极为重要的作用。然而,华南奥陶纪碳同位素地层研究主要集中于中—晚奥陶世若干个显著碳同位素事件,缺乏贯穿整个奥陶纪的连续的碳同位素变化分析,未能建立华南地区可依据的碳同位素地层框架标准;另一方面,其在详细地层框架下可对华南扬子台地碳同位素变化特点进行分析研究,也可为探究奥陶纪生物大辐射环境背景变化提供信息。近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员吴荣昌、龚方怡博士,与瑞典隆德大学MikaelCalner、德国埃尔朗根大学OliverLehnert等学者合作,对华南扬子台地边缘的奥陶纪科研钻探岩心的综合地层学开展了深入研究。通过整理分析前人资料,本次研究建立了在标准地层框架下的华南奥陶纪碳同位素变化曲线,识别多个可全球对比的碳同位素事件;并针对碳同位素变化特点,初步探讨了海洋环境变化的关键节点。相关研究成果发表于地学期刊《全球和行星变化》(GlobalandPlanetaryChange)。此次研究选取位于湖南永顺地区的科研浅探石堤-1井为研究材料,对岩心材料中南津关组至五峰组底部地层进行高分辨率碳同位素地层与牙形类生物地层研究,得到完整连续的特马豆克期至凯迪晚期的碳同位素变化曲线。分析结果显示,石堤1-井可识别五次明显的碳同位素变化事件,分别为分乡组上部碳同位素正漂、紫台组下部碳同位素持续增长、紫台组顶部碳同位素负漂、牯牛潭组顶部碳同位素正漂以及宝塔组碳同位素正漂。进一步综合华南其他地区已报道碳同位素数据,在标准地层框架下,研究人员建立了华南扬子地区奥陶纪碳同位素变化综合曲线,并与中国以及全球其他板块综合曲线进行对比分析,识别并命名了五个可区域及全球对比的碳同位素变化事件,分别为特马豆克早期碳同位素正漂事件(TSICE)、特马豆克晚期碳同位素正漂事件(LTICE)、弗洛晚期碳同位素持续增长趋势(LateFloianRise)、达瑞威尔中期碳同位素正漂事件(MDICE)以及宝塔组碳同位素正漂事件(PICE)。此外,通过对扬子区不同时期碳同位素数据分异度分析以及全球不同地区碳同位素变化趋势对比,研究发现,大坪期\达瑞威尔期可能是海洋环境变化的一个重要转折时期。大坪期及之前,不同古地理区碳同位素数值差异大,不同板块碳同位素变化趋势具有一定的地区性;自达瑞威尔初期,扬子台地不同古地理区碳同位素数值大致相当,全球碳同位素变化基本趋于一致。相对应的,奥陶纪生物多样性在达瑞威尔初期达到第一次峰值、达瑞威尔期气候达到相对适宜状态、大气氧含量的增长开始于达瑞威尔期等,这些因素的耦合性进一步提示大坪期\达瑞威尔期可能是探究奥陶纪环境变化的关键时期,为未来奥陶纪生物环境协同演化研究提供了新的角度。研究得到国家自然科学基金委、中国科学院战略先导专项以及中国科学院青促会的经费支持。论文相关信息:FangyiGong,XiaocongLuan,MikaelCalner,OliverLehnert,YuchenZhang,GuanzhouYan,XinWei,RongchangWu*,2024.HighresolutionOrdoviciancarbonisotopechemostratigraphyinSouthChinaanditssignificanceforglobalcorrelation.GlobalandPlanetaryChange240,104523.https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104523.华南奥陶纪稳定碳同位素综合曲线242024-10

-

深海探秘:洋壳非生物成因有机质为生命起源提供新启示生命起源是最具挑战性的科学问题之一。深海热液系统被认为是生命起源的潜在场所,也是探索地外生命的重要关注点,为早期地球前生命化学反应提供了理想的物质和能量,驱动了非酶催化条件下有机小分子的形成。在此基础上,矿物催化的有机聚合反应,为后续复杂生物分子的产生奠定了基础,推动了生命从简单有机分子到复杂功能结构的演变,最终导致早期生命形式的出现。近日,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员南景博(文章第一作者)、中国科学院深海科学与工程研究所研究员彭晓彤(文章通讯作者),与荷兰乌得勒支大学、北京高压科学研究中心等国内外多家单位科研人员合作,报道了西南印度洋脊岩石圈地壳中的非生物成因有机质,并阐述了有机质在分子层面的形成机制,揭示了自然界非生物有机合成的关键路径。最新研究成果以封面论文形式发表在《美国科学院院报》(PNAS)杂志。解析大洋岩石圈中非生物成因有机质的形成过程是理解地球深部碳循环、极端环境生物圈能量来源以及前生命过程和生命起源等前沿科学问题的关键。这些科学问题与国家“十四五”规划中深空、深地和深海探测的科学任务紧密相关,并得到国际科研组织的广泛关注,如涉及55个国家的超过1200名科学家参与的深部碳观测计划(DeepCarbonObservatory)以及国际大洋发现计划(IODP)399航次等。前人针对岩石圈地幔中不同类型的非生物成因有机质进行研究,发现它们常赋存在俯冲带及洋中脊等水-岩相互作用剧烈的区域,其中,特殊的含铁催化性矿物对这些有机质的形成至关重要。然而,对于这些矿物表面有机合成途径的机理研究仍相对较少。如果想准确识别岩石中的非生物有机质,并为寻找地外生命痕迹提供依据,深入的分子层面的非生物有机合成机理研究尤为重要。为此,南景博等人通过研究“深海勇士”号载人潜水器获取的玄武岩样品(TS-10航次),首次报道了在西南印度洋脊浅部洋壳中微米尺度赋存的非生物成因有机质,并发现这些有机质与针铁矿等水岩反应的产物具有密切的空间相关性。科研人员利用多模态微区原位分析技术,包括电子显微镜、飞行时间二次离子质谱仪以及光诱导力-纳米红外光谱仪等,综合确认了有机质中特征生物分子官能团的缺失,从而揭示了其非生物成因。在此基础上,科研人员结合密度泛函理论计算,提出了针铁矿在分子尺度对于非生物有机质催化合成的重要性。其中,热液流体中的氢气在针铁矿表面的催化循环,对二氧化碳的初始活化和有机质聚合过程中的碳链(C-C)生长起到了关键作用。这一研究开创性地将基于高精度微区分析的密度泛函理论计算应用到天然非生物有机合成过程,深入理解了洋中脊这一关键自然实验室中非生物有机质的形成机理。该项研究工作不仅为矿物参与自然有机催化反应奠定了基础,也为在其他天体热液系统中识别生命痕迹提供了重要参考。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、欧洲研究理事会启动基金和荷兰研究理事会(NWO)Vidi基金的支持。论文相关信息:Nan,J.,Peng,X.,Plümper,O.,TenHave,I.C.,Lu,J.G.,Liu,Q.B.,Li,S.L.,Hu,Y.,Liu,Y.,Shen,Z.,Yao,W.,Tao,R.,Preiner,M.,andLuo,Y.2024.Unravelingabioticorganicsynthesispathwaysinthemaficcrustofmid-oceanridges. ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences(PNAS),https://doi.org/10.1073/pnas.2308684121.图1. “深海勇士”号载人潜水器图2. 西南印度洋脊洋壳中微米级的非生物成因有机质及周围针铁矿的扫描电子显微镜照片图3. 多模态微区原位分析技术显示了有机质(CCM)中特征生物分子官能团的缺失图4. 密度泛函理论计算揭示针铁矿(001)表面上的CO2加氢反应和C-C增长的反应路径232024-10

-

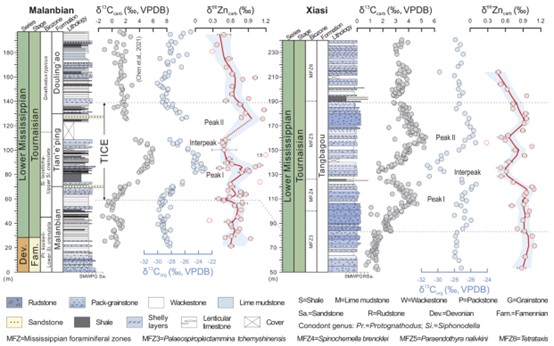

3.5亿年前海洋初级生产力爆发引起全球巨量碳埋藏与气候变冷距今2.6亿年前的晚古生代大冰期(~360–260Ma),是地球上自动植物繁盛以来,持续时间最长的冰室气候,当时,大气二氧化碳(CO2)和氧气(O2)浓度也与现今人类生存的冰室气候环境相当。因此,对晚古生代大冰期启动与结束等关键气候转折期的系统研究,将对我们认识地球不同尺度的气候系统变化及其控制因素具有重要的借鉴和启示意义。晚古生代大冰期启动的一个重要序幕发生在3.5亿年前石炭纪初期(~355–350Ma),并伴随着显生宙变化幅度最大、持续时间最长的全球碳循环扰动——即中杜内期碳同位素正漂移TICE事件(此前在北美被称之为KOBE事件)。该事件普遍被归因于一次有机碳埋藏的增加,在晚古生代气候变冷进程中起到了重要作用。但TICE事件期间的有机碳埋藏原因存在争议,前人研究认为,海洋初级生产力的提高产生了大量有机质,引发大洋缺氧抑制了有机质的降解。然而,示踪海洋初级生产力变化的证据始终缺失。另外,对有机碳埋藏的模式也存在争议,未有定论。近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员陈吉涛及博士生仲钰天领衔的国际合作团队,通过对华南地区两条石炭系杜内阶剖面开展沉积学、地层学与碳-锌同位素地球化学以及数值模拟等综合分析研究,揭示了这一时期全球碳循环扰动的模式和复杂的碳循环-气候反馈机制,证实了海洋初级生产力在碳循环和气候变化中的关键作用。相关成果近期发表在国际自然指数期刊《地质学》(Geology)上。该研究首次精细刻画了该时期的全球碳循环扰动具有两幕式的特点,而碳同位素的两次正漂对应着明显的锌同位素的升高,由此提出其受控于两次初级生产力的显著提高。初级生产力的爆发分别由大陆硅酸盐风化和大陆架有机质的再氧化所输入的营养盐触发,并进一步导致了两幕式的有机碳埋藏事件,封存了大量的二氧化碳(CO2),从而引起阶梯式的气候变冷。繁盛的初级生产力不仅导致了全球广泛的黑色页岩沉积,成为潜在的油气资源,也引发了包括大洋缺氧的扩张和气候变冷的增强等显著的环境和气候效应,严重抑制了海洋生态系统自泥盆纪末大灭绝之后的恢复,使海洋生物多样性在该时期始终处于低迷状态。该研究为系统揭示深时关键气候转折期全球碳循环模式、及其触发机制与生物-环境-资源效应提供一定借鉴。此项研究得到国家自然科学基金委重大项目和面上项目的联合资助。论文相关信息:Zhong,Y.T.,Chen,J.T.*,Liu,S.-A.,Yuan,C.S.,Gao,B.,Isson,T.T.,Algeo,T.J.,Sheng,Q.Y.,Chen,B.,Luo,G.M.,Wang,X.D.,Qie,W.K.,ZincisotopeperspectiveonglobalcarboncyclingduringtheonsetofthelatePaleozoicicehouse,Geology,2024,https://doi.org/10.1130/G52447.1图1.全球TICE事件记录的剖面分布与华南研究剖面古地理图图2.华南地区马兰边和下司剖面TICE事件综合地层与碳、锌同位素记录图3.TICE事件期间地球化学记录对比与锌的质量平衡模拟图4.TICE事件期间碳-锌循环模式图222024-10