寒武纪大爆发是地球生命史上最重要的演化事件之一。在埃迪卡拉纪-寒武纪界线上下,曾经繁盛的埃迪卡拉型宏体复杂生物消失,迅速崛起的后生动物在约1800万年内(539–521 Ma)首次塑造出以生物扰动底质为主、由复杂食物网构成的显生宙型生态系统。此前,对这一关键生命演化事件的认识,主要依赖于浅水碳酸盐岩和磷酸盐质岩石中较为连续的小壳动物化石记录,以及主要保存在碎屑岩中的埃迪卡拉型宏体化石与遗迹化石。由于全球各地浅水环境下的埃迪卡拉纪-寒武纪界线附近地层普遍存在沉积间断,这一转折时期的生物演化过程记录并不完整。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎团队提出,埃迪卡拉纪-寒武纪界线附近的硅质岩沉积可作为揭示这一时期生物变革的新窗口。该研究成果以副研究员罗翠为论文的第一作者,于3月10日在线发表于著名学术期刊《地质学》(Geology)杂志。

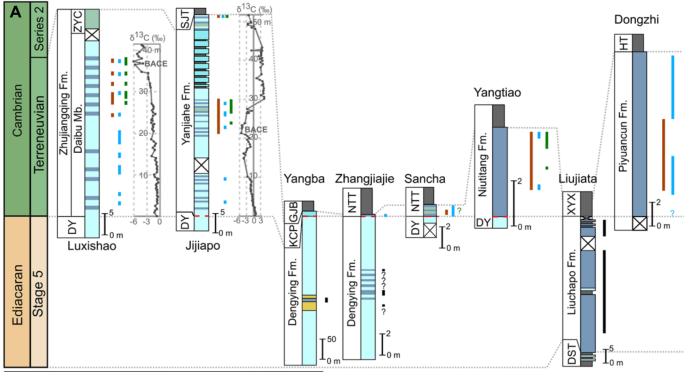

自太古宙以来,硅质岩一直是能够精美地保存非矿化生物及其解剖学细节的特异化石埋藏窗口。从上世纪九十年代至今,中国学者不乏对华南寒武纪和埃迪卡拉纪硅质岩中化石的研究,曾识别出数十个微体藻类化石形态属。研究团队在这些工作的基础上,通过对华南8条埃迪卡拉系-寒武系界线剖面的硅质岩开展微体化石和碳同位素地层学等研究,揭示出两个特征不同的化石组合。

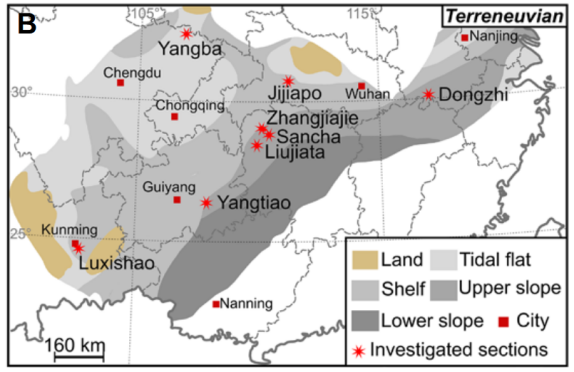

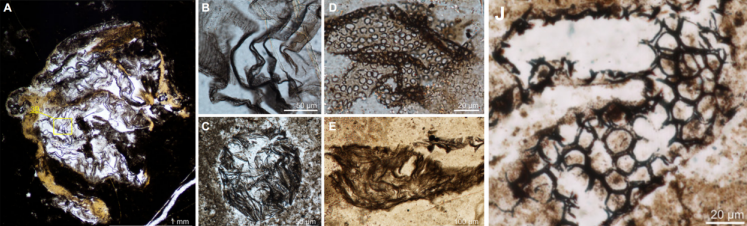

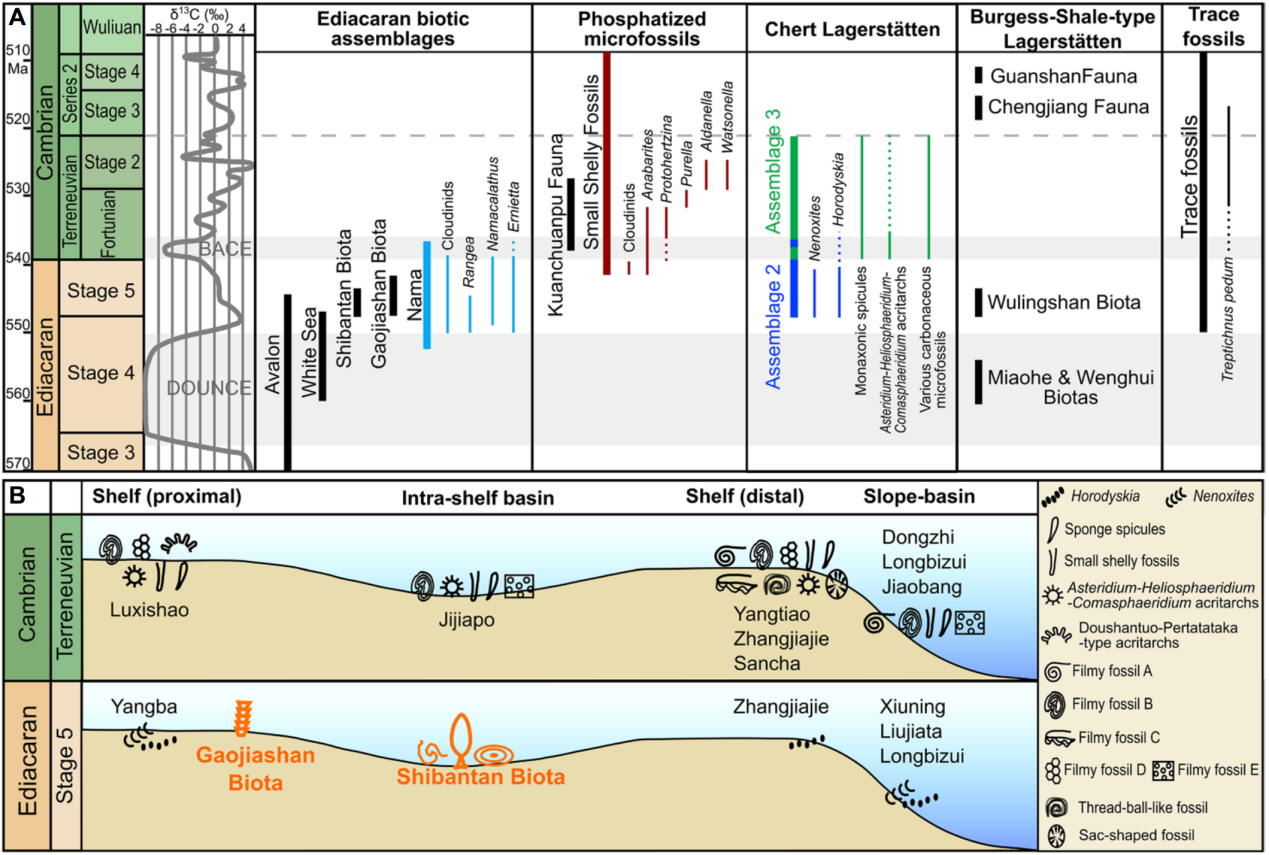

在埃迪卡拉纪末期(550–539 Ma)硅质岩中,化石组合面貌以亲缘关系未定的串珠状和带状化石为主,其中Horodyskia和Nenoxites尤为常见。这些化石主要以粘土矿物铸型保存,不同于其他硅质岩埋藏窗口中常见的以碳质或完全矿化(permineralization)方式保存的化石。在寒武纪早期(539–521 Ma)硅质岩中,化石组合以多样性高且保留了精细的解剖细节为特征,包括疑源类化石、藻类微体化石、动物矿化骨骼化石(如海绵骨针和小壳化石),以及一系列亲缘关系尚不明确的碳质化石。其中一枚来自路溪勺剖面的大型带刺疑源类标本与埃迪卡拉纪早期的类似化石遥相呼应,表明部分古老的生物类群可能从埃迪卡拉纪延续至寒武纪。硅质岩中的海绵骨针化石记录可追溯到寒武系底部碳同位素负异常(BACE)的极低值点之下,表明海绵动物的生物矿化能力与阿纳巴管等小壳动物化石一样,都起源于寒武纪之前。值得关注的是,寒武纪化石组合中出现了一些形态复杂的碳质膜状化石。这类化石的形态特征与藻类显著不同,在寒武纪之前的硅质岩中未见报道,可能与动物的角质表皮有关,显示了寒武纪初期真核多细胞生物在软组织结构上的创新。

从硅质岩化石组合中得到的认识与前人依据其他化石埋藏窗口所获得的认识基本一致,即埃迪卡拉纪-寒武纪界线附近,生物圈面貌发生了迅速转变,少数埃迪卡拉纪分子延续到寒武纪,同时寒武纪特有的动物骨骼化石可下延至BACE极值之下。这种一致性既巩固了前人的结论,也表明硅质岩中的化石记录有潜力成为揭示埃迪卡拉纪-寒武纪之交生物变革的新窗口。埃迪卡拉纪-寒武纪硅质岩在不同水深环境都有分布,且能记录非矿化生物组织的精细结构,可与浅水相地层中保存的动物骨骼化石所提供的信息形成互补。因而,这方面的研究值得今后特别关注和期待。

研究还表明,两个化石组合的代表性分子在整个扬子板块普遍存在,从西到东(云南到安徽)、从近岸台地环境到远岸上斜坡环境都有发现。但两个组合在纵向上很少有交集。此前,仅有一篇报道提及两个化石组合在同一层位出现。今后的研究还需进一步关注两个化石组合之间的差异是否受到埋藏偏差或者或沉积间断的影响,以期为埃迪卡拉纪-寒武纪界线的地层学及演化事件研究提供更丰富的证据。

该研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助,团队众多成员参与了野外研究,Soo-Yeun Ahn 在博士后研究期间为论文研究材料的积累做出重要贡献。

论文相关信息:Luo, C.*, and Zhu, M.*, 2025, Chert Lagerstätten as a new window to the biological revolution across the Ediacaran–Cambrian boundary: Geology, doi:10.1130/G52956.1.

图1 研究剖面及其在纽芬兰世时的岩相古地理分布

图2 埃迪卡拉纪末期化石组合(A–F)与寒武纪早期化石组合(G–O)的直观对比。

图3 寒武纪硅质岩中的部分碳质膜状化石

图4 (A)埃迪卡拉纪-寒武纪之交硅质岩特异埋藏窗口与其他埋藏窗口的年代分布及各窗口中的代表性化石。(B)埃迪卡拉纪-寒武纪之交硅质岩中化石分子的空间分布。

附件下载: