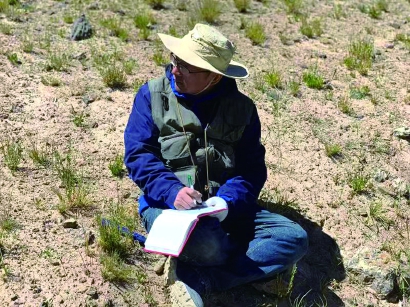

▲袁东勋在文布乡北村一处剖面采集牙形化石,这是此行科考中坡度最陡的一座山。

今年8月底至10月初,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南古所)、南京大学等单位派员组成的第二次青藏高原综合科学考察研究南京地层古生物科考分队,奔赴西藏藏北无人区开展科考。

中国境内的青藏高原,占我国陆地面积的26%。作为地球上保存最完整的造山带,这里岩石出露良好,是科学家研究地球动力学的天然实验室。

上世纪70年代,中国科学院院士、中国科学院地理科学与资源研究所孙鸿烈研究员组织并领导第一次青藏综合科学考察,发现了上百种新物种,填补了青藏高原一些地区和学科研究的空白。

南古所是目前我国唯一从事古生物学和地层学研究的专业机构,是国际三大古生物研究中心之一。截至目前,我国确立的11颗“金钉子”(全球年代地层单位界线层型剖面和点位)中,南古所主持确立了7枚,参与确立了2枚。

“青藏高原对地层古生物,甚至对整个地球科学来讲,它都是一部天书。”科考分队领队、南古所研究员张以春坦言,“遥远的地质历史时期,生物如何进化、环境如何演变,其中答案将为现今生物与环境的相互关系研究提供些微帮助。”

金秋时节,热觉茶卡,海拔4800米,晴空万里。

科考分队副领队、南古所研究员张华吩咐大家轮流挖探槽,寻取比较新鲜的露头,因为地表覆盖的是风化的浮土,看不到原始地层信息。

挖探槽2小时后,南古所副研究员郑全锋说:“太累了!在这里挖一下,可能相当于在平地挖10下,高原缺氧。”

“火山灰靠你了。”南古所副研究员郄文昆和罗茂开玩笑。

“靠我了?你把我变成火山灰!”罗茂快人快语。

“先放地幔里融一融。”郄文昆说。

“那出来是岩浆岩。”队友纠正。

“岩浆岩喷出来就是火山灰。”郄文昆答。

此时此刻,冰饮料、大西瓜成了科考队员们最想念的“奢侈品”。又过了近2个小时,众人感叹,干体力活的时间过得好慢。

“不知道的,肯定以为我们在挖金子。”郑全锋自嘲。

挖探槽5个小时后,张以春在别处采了8袋有孔虫化石、20多袋牙形化石,与众人汇合。

临走时,大伙商量锤子的归处:“要不就埋这吧,明天还来呢。” “锤子不要落下。” “锤子就是我的生命。”

▲张以春记录剖面信息。

的确,对于地质工作者来说,地质锤、罗盘和放大镜是必备的三大件。张以春带的放大镜是十几年前从母校带来的迷你放大镜,仅纽扣大小,“现在的放大镜镜片太厚,我这个比较薄、轻便”。

除了三大件,队员的行李箱里各有“法宝”:郑全锋带了护膝和可折叠椅,他的膝盖有伤,又要在野外赶论文;罗茂带了一套正装,中途得去北京答辩;助理研究员袁东勋有低血糖,带了一包薄荷糖,外加一件钓鱼马甲——口袋多,方便出工时带更多的化石样品袋……

张以春说自己是个喜欢计划的人,一年前就开始准备了。这是他第17次进藏,队伍规模最大,共25人。

泥盆纪“海洋霸主”邓氏鱼,可以吃掉鲨鱼

刚到拉萨,罗茂的高原反应比较厉害。“我浑身发热,盖着被子,又不敢蹬掉,感冒更麻烦。”发了两天的汗,他很快适应了。

记者问,第一次进藏不会害怕吗?罗茂说,大多数地球科学工作者都很向往青藏高原。“我的研究方向是,地球历史上生物大灭绝后的生态系复苏过程,即2.52亿年前到2.47亿年前,哪些因素引发了生物复苏。青藏高原记录了这些变化,一直很想去走一遭。”

南古所研究生琚琦是此次科考团队里唯一的女生。她告诉记者:“对高反没有心理负担,但条件比想象的艰苦。早上八九点出去采样,下午四五点回营地,中午吃的都是馒头、鸡蛋和榨菜,能吃上辣条就很幸福了。露营睡帐篷,大风响得好像在耳边打机关枪,沙子又多,睡不踏实。一个多月下来,每个人都又黑又瘦,张老师都瘦了十几斤。”

对于“掉肉”,张以春不以为然。上世纪70年代,老一辈科学家进藏科考,到处都是陷车的路,采样得靠牦牛驮出来装车。如今西藏“村村通”,到处是柏油路。

“我们寄回来有3吨化石和岩石。现在采样前,自己可以先不爬山,用无人机飞上去看看。”张以春至今还记得,2001年第一次进藏科考,足足失联114天,“到了日喀则,我都不好意思进城,浑身上下就是个‘泥人’,怕影响市容。”说完,他和记者同时笑了起来。

从拉萨往北,翻过5190米的那根拉山口,抵达海拔4700米的班戈县适应两天,团队继续向北进发,抵达藏北无人区,正式开工——沿着地质图的指引搜索地层剖面,探寻2.5亿年前生物大灭绝时期,即二叠系和三叠系界线处的地质记录。

▲当惹雍错二叠系剖面中的珊瑚化石

在玛依岗日地区,张以春第一眼就发现了晚二叠世的柯兰尼氏虫化石。他的研究方向是二叠纪(距今约2.99亿年至2.5亿年)的有孔虫化石及古生物地理,必须采集块状的化石,不能采碎样。

“有孔虫化石是微体化石,需要后期切块、打磨。比如,有的有孔虫很小,几毫米到几厘米,对切片技术要求高,切过中轴才有用。”在办公室,张以春转头从显微镜边上的小盒子里取出透明玻璃片展示: “这种算是大的了,半径有1厘米。有的有孔虫只有几微米。”

记者盯着玻璃上薄如蝉翼的石头切片,肉眼可见纹路清晰如指纹,最外一圈特别厚实,那便是圆形的有孔虫。随后,他又展示了条状的有孔虫,仿若微型的手指饼。

除了有孔虫,玛依岗日地区还有植物化石。这次,主攻二叠纪末生物大灭绝环境背景的张华,在工作点附近找到了异常丰富的栉羊齿、单网羊齿等大羽羊齿植物,这些植物在2.5亿年前也生活在赤道附近的热带雨林中。

更为直观的发现是,研究沉积学的郑全锋找到了二叠纪晚期的煤——2.5亿年前,海平面快速上升,大量高等植物被淹没、埋藏形成了腐殖煤。

▲玛依岗日雪山旁的奥陶纪角石化石

驱车途中,科考队在无人区偶遇三头散开的野牦牛。郄文昆有望远镜,看见野牦牛很兴奋,“当时,野牦牛在我们车队的右前方,不能靠得太近。张以春老师说过,单只的野牦牛很可怕,可以轻松撞翻一台车,我们远远地看了看,个头真挺大。”

“我们也碰到一只野牦牛,开始没注意,后来看见了,最近大概距离150米,赶紧调转车头就往回跑。”罗茂补充说。

在泥盆纪点位,研究泥盆纪古生物和古生态的郄文昆介绍说,泥盆纪距今约4.2亿年到3.59亿年,被称为“鱼类的时代”,各种类群的鱼已经出现,比如,“海洋中的霸主”邓氏鱼是当时的主要鱼类,甚至可以吃掉鲨鱼。

▲琚琦在剖面工作。张以春摄

泥上留指爪是古人所见,遗迹化石可以将今论古

在海拔4850米的藏北无人区,罗茂发现了一块遗迹化石,上面有树枝状的凸出痕迹,初步看疑似海星停歇迹的化石。

遗迹化石可以用来推断沉积环境,研究早期生命演化。在地质历史时期,有钙质骨骼的生物较易保存,软体动物则很难保存在化石记录里,科学家可以通过观察它们的遗迹,来理解和恢复这些生物的生态特征。比如,螃蟹、虾等节肢动物滑过泥土表面,就会形成遗迹。

罗茂由此想到,古人对生物遗迹也有过细致描述。宋代文学家苏轼在《和子由渑池怀旧》中写道:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”说的是飞鸟在雪地、泥土上留下了痕迹。

“我们做遗迹化石,有句行话叫‘将今论古’,意思是现在发生的事情在古代同样发生过。”罗茂接受采访时,将办公室架子上一盘盘的粪便化石郑重地端出来,“其中有部分是我从藏北无人区捡来的草狐狸、狼的粪便。”研究这些已知的现代高原动物粪便,有助解读古代粪化石中的生态信息,包括食谱等。

▲蕉叶贝类腕足化石

“以‘屎’为鉴,可以知生态。”听上去是句玩笑,却蕴含真理。在罗茂看来,粪便化石是遗迹化石中非常特殊又重要的化石,可以用于解读地史时期生态系统中,各种生物之间的复杂关系,尤其是捕食者与被捕食者间的生态关系。“这块化石里有骨头,还有毛发,可见是生物链比较顶端的物种。这次,我捡回来有一块特别大的,很可能就是棕熊的粪便化石。”

即使被人误解为挖捡石头的、找矿的,科学家们依然无怨无悔地工作着。张以春说:“在青藏高原,背五六十斤化石下山,很喘很辛苦,但这些都是正常工作,了解地球、做自己喜欢的事,特幸福。地球上几十亿人,研究地球科学的人只是极少数,成为其中一员深感荣幸。”

在西藏那曲市尼玛县荣玛乡北部,张以春发现了角石动物(鹦鹉螺)化石——一种与河蚌同类型的软体动物,生活在约4.5亿年前的海洋,是当时的海洋霸主,捕食能力超强。指着化石上像笋尖的一条白色痕迹,他解释道:“这个尖头是它的壳,因为它是软体动物,像章鱼一样吸食食物。与白色垂直的黑线叫隔壁,隔壁与隔壁之间被称为房室。最后没有隔壁的地方应该是它的软体部分。角石主要生活在奥陶纪,体内有体管,可以连接每个房室。”

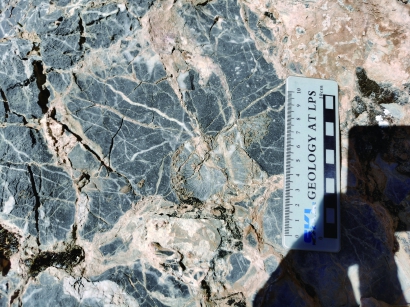

花岗岩是地质学上比较好断代的标识物。在冈塘错湖附近,团队遇到了一座特别的山,山峰由多个凸起的山尖组成,连绵不绝。据介绍,这座山全部由2.22亿年到2.14亿年前的花岗岩组成。当时,古特提斯洋壳已经俯冲到北羌塘地壳下,并发生断离,大量岩浆上涌,形成了这些花岗岩。由此证明,在2.11亿年前,南羌塘地块和北羌塘地块已经完成碰撞。

揭示地球历史真相,吃再多的苦也甘之如饴

在尼玛县文布乡北村附近,为寻找海拔4960米山顶的灰岩,张华带队垂直攀爬了近300米,踏勘的是晚古生代大冰期结束后的灰岩沉积。

大冰期结束后,海平面即将上升,这个地层剖面从底下的拉嘎组冰碛岩,到上面的昂杰组,再到下拉组,没有错动,是一套从碎屑岩到红色灰岩的完整沉积,时间跨度1000多万年,体现了早二叠到中二叠,冰室气候向温室气候转变的一个过渡。

▲二叠纪腕足类化石

在这个科考点,郑全锋发现了晚古生代大冰期快要结束阶段形成的冰海沉积岩,其中既有冰川底部融出的岩块落入水中而形成的坠石构造,又有海相的腕足化石。这些冰海沉积岩是地球历史上存在冰期(地球南北极中两极或一极有冰盖)的直接证据。地球现在约46亿岁,经历了5个大冰期,目前仍处于第四纪冰期当中。

“为了做好文布乡的北村剖面,我在那连续工作了4天。山脚海拔大约4700米,山顶4960米,山坡很陡,接近50度,非常难爬,是我干过最艰苦的剖面。但这个剖面出露很好,没有遭受太多的覆盖和构造破坏,采集到很多的珍贵样品,研究价值非常大。”郑全锋坦言,做沉积学,探寻岩石成因一定要多出野外,遇上这么好的剖面没做完,肯定会非常遗憾。“4天的工作从山脚到山顶来回跑了4趟,最后一天,要特别感谢袁东勋和南京大学博士生徐海鹏帮忙背石头,开心坏了。”

在日喀则萨迦县吉定镇,面对一座雄伟巍峨的大山,张以春解释了日喀则弧前盆地——冈底斯弧前盆地的成因。新特提斯洋俯冲过程中,把蛇绿岩洋壳抬起,形成一个非常深的盆,很多北边的物源沿着冈底斯弧往盆地充填,这些物源与南面毫无关系,因为南边有一个海沟阻断连接。等到盆地被充填、满溢,物质就流到海沟里。当印度板块第一次记录了亚洲的物质,则说明印度板块和欧亚板块开始碰撞,科学家通过研究沉积的变化和结构,判断两大板块碰撞之前,地球上究竟发生了什么。

科考接近尾声,团队途经藏南地区昂仁县朗错湖北岸,发现了一些中下部为红色、绿色,山顶呈白色的山体。张以春说,这些白色山尖是二叠纪灰岩,而山下是侏罗纪(距今约1.99亿年到1.45亿年)到白垩纪(距今约1.45亿年至6600万年)的砂岩和硅质岩,这是典型的混杂岩层序。中生代时期,新特提斯洋盆向拉萨地块俯冲过程中,包括碳酸盐台地在内的很多海洋物质,从海沟处被刮下,从而形成这一特殊地貌。

朗错湖是新特提斯洋闭合的位置、整个青藏高原最晚闭合的一个洋盆,大约在新生代早期闭合。那么,二叠纪灰岩为什么跑到侏罗纪和白垩纪的地层之上?地质学上,称之为二叠纪的灰岩外来块体,为什么说是外来的呢?因为它不是一个从老到新的正常层序,而是混杂的。这种地貌往西在仲巴、萨嘎,往南在普兰都有呈现,换言之,新特提斯洋缝合带广泛分布着灰岩外来块体。

“问题是,我们并不知道这些灰岩块体究竟是从哪里进入到海沟,在它的南边、印度板块北缘地层中,并未找到这种灰岩块体。或许,这正是地球科学令人着迷之处。”张以春感慨说,打开地球动力学的钥匙在青藏高原。“开展西藏科考,用脚丈量土地,哪怕只是揭示地球历史真相的一点点发现,我们吃再多的苦也会甘之如饴。”

明年,张以春团队还将进入西藏阿里地区科考。

▲罗茂在热觉茶卡进行踏勘,寻找遗迹化石痕迹。 (除署名外,均王金淼摄)

-记者手记-

专注而又单纯的科学家

为了做海拔4960米的山顶剖面,废寝忘食的郑全锋被南古所博士生乔枫“吐槽”了。

有一天,乔枫背着包跟郑全锋上山。爬到一半,郑全锋眼见乔枫爬山太费劲,说:“你的包太碍事了,要不先放下吧。”

“四手空空”爬到山顶,郑全锋陡然想起,吃饭怎么办?乔枫苦着脸道:“东西全在山下!”从海拔4700米爬到4960米,垂直落差200多米,回去找午饭是不可能的。两人饿着肚子,楞是做了一天的剖面才下山。

踏勘泥盆纪剖面时,一群野牦牛“占领”了剖面。尽管张华的主攻方向与泥盆纪关系不大,但在牛群走远后,他身先士卒,带头上山。“司机带我们找勘察点不容易,而且年轻人里有做泥盆纪地层古生物的,到了现场总想看看有没有合适的剖面。我也怕野牦牛,但在保证安全的前提下,还是要把工作做好,大家的努力别白费。”

科考途中,摄影师多次用延时曝光拍下璀璨银河和耀眼星空,张以春却不知“延时曝光”为何物。采访时,记者问怎么没想到中午可以给队友配自热米饭,他一脸茫然地回答:“什么是自热米饭?”

和罗茂道别,记者请吃点心,罗茂很是惶恐:“泡芙长什么样?”

……

这些科学家的心思全用在剖面、化石上,至于吃喝什么,全然抛在了脑后。

附件下载: